L’ajonc est un buisson armé de nombreuses épines acérées; pourtant, il mérite mieux que notre dédain. Il possède en effet de nombreux atouts qui ont de quoi piquer notre intérêt.

Cette plante se plaît dans des terrains acides comme les landes ou les marais. Elle est tellement présente en Bretagne qu’elle en est devenue la fleur symbole (« la fleur d’or des bretons »), Lann en breton. En effet, on y trouve pas moins de trois espèces d’ajoncs (Ulex europæus, U. gallii et U.minor) qui ont inspiré les artistes et les contes. Ces trois espèces fleurissant à différents moments de l’année peuvent faire penser qu’elle fleurit toute l’année. Ainsi, Ulex europæus fleurit d’octobre jusqu’au printemps, puis Ulex minor, de juillet à octobre puis Ulex gallii, d’août à décembre.

Ailleurs en France, on trouve les ajoncs là où il y a des landes. Plusieurs noms vernaculaires sont utilisés comme jaunet, jonc ou genêt épineux, vignon, lardier…

L'ajonc, ou jonc marin, devait rappeler à la reine Anne de Bretagne les landes bretonnes de son enfance. Il avait peut-être des vertus thérapeutiques oubliées. Mais il était utilisé en teinturerie pour le pigment jaune qu'il contient.

Plante poussant sur des terres pauvres et hostiles, les habitants ont très tôt su en tirer parti. En effet, l’ajonc, comme les Fabacées fixe l’azote dans le sol grâce à des bactéries contenues dans les nodules sur les racines. C’est pourquoi, l’ajonc était utilisé comme engrais pour améliorer la terre, soit en l’enfouissant directement, soit sous forme de cendres après avoir été brûlé.

L’ajonc est également très inflammable, et, étant très rameux, il produit un bois de chauffage bon marché, surtout dans des régions pauvres en arbres. Les artisans, comme les ferronniers ou les boulangers, appréciaient cette ressource peu chère afin de maintenir leur feu allumé, et les paysans pouvaient ainsi obtenir un revenu complémentaire.

Ainsi lors de vos prochaines balades, ne pestez plus contre l’ajonc qui pourrait accrocher vos vêtements. Rappelez-vous ces nombreux usages d’hier et le refuge qu’aujourd’hui procurent ces buissons piquants à de nombreux passereaux qui y font leur nid.

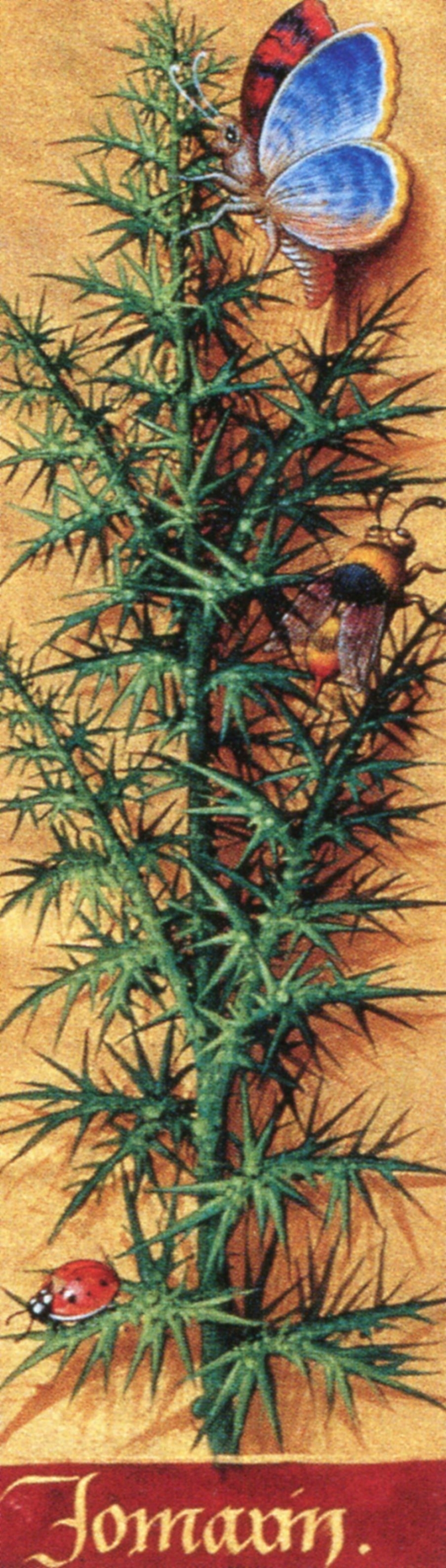

Image : l'Ajonc (jonc marin), nommé ici "jomarin", mais qui, malgré son nom n'a pas besoin de la mer pour croître. Jean Bourdichon, jonc marin, Horae at usum romanum dites Grandes Heures d'Anne de Bretagne, 1503-1508.

(source Entre médiéval et renaissance FB)