Formé à partir de deux racines grecques, le mot « utopie » désigne, littéralement, un-non-lieu, un espace qui n'existe pas. Ainsi, seul l'imaginaire peut donner abri à l'utopie, et permettre ainsi à un auteur d'explorer de nouveaux possibles.

La poursuite d'une chimère

Dans le langage courant actuel, « utopique » veut dire impossible ; une utopie est une chimère, une construction purement imaginaire dont la réalisation est, a priori, hors de notre portée. Or, paradoxalement, les auteurs qui ont créé le mot, puis illustré le genre littéraire inventé par Thomas More en 1516, avaient plutôt pour ambition d'élargir le champ du possible, et d'abord de l'explorer.

Certes, l'utopie se caractérise par un recours à la fiction, par un artifice littéraire qui consiste à décrire une société idéale dans une géographie imaginaire, souvent dans le cadre d'un récit de voyage purement romanesque. Mais imaginaire ou fictif ne veut pas dire impossible : tout rêve n'est pas chimère. Les utopies relevant de la littérature politique, du 16e au 18e siècle, participent d'une critique de l'ordre existant et d'une volonté de le réformer en profondeur ; le recours à la fiction est un procédé qui permet de prendre ses distances par rapport au présent pour mieux le relativiser et de décrire, d'une manière aussi concrète que possible, ce qui pourrait être.

Et l'épanouissement du genre utopique correspond à une période où l'on pense, justement, que, plutôt que d'attendre un monde meilleur dans un au-delà providentiel, les hommes devraient construire autrement leurs formes d'organisation politique et sociale pour venir à bout des vices, des guerres et des misères. En ce sens, les descriptions qu'ils proposent, dans lesquelles ils font voir des cités heureuses bien gouvernées, visent à convaincre leurs lecteurs que d'autres modes de vie sont possibles.

Du nom propre au nom commun

Thomas More invente le mot : Utopia, construit à partir du grec ou, « non, ne … pas », et de topos, « région, lieu », est le nom d'une île située « en aucun lieu ». Cette négation est ambiguë. Faut-il entendre que cette île, dont le gouvernement idéal règne sur un peuple heureux, est imaginaire, inédite, ou encore impossible ? Comment comprendre le fait qu'elle est en même temps localisée, puisque située par More quelque part aux confins du Nouveau Monde ?

Et, puisque l'ouvrage de l'humaniste anglais est destiné à faire pendant à l'Éloge de la folie d'Érasme, ne s'agit-il pas simplement de cet exercice rhétorique humaniste où l'on feint un monde inversé pour mieux montrer que le plus raisonnable n'est pas celui qu'on croit ?

Bientôt, le genre littéraire inauguré par More se diversifiera et l'on verra apparaître des eutopies (du grec eu, "bien"), des dystopies (du grec dus, exprimant une idée de difficulté, de trouble), des utopies satiriques ou critiques, des anti-utopies, des contre-utopies…

Utopia de Thomas More

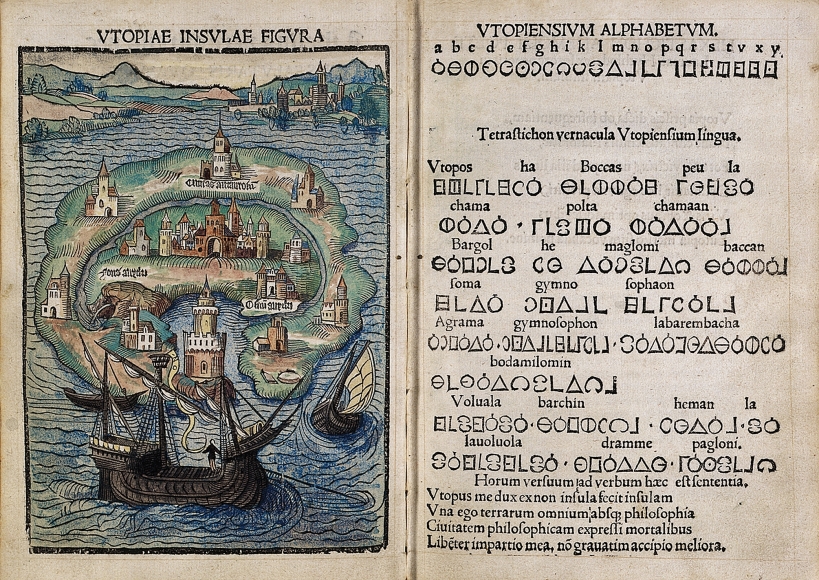

La première édition de l’Utopia de Thomas More juxtapose une illustration de l’île d’Utopie et un échantillon de son alphabet qui ajoutent une dimension exotique au pays fictif de More.

Sur l’île, l’inscription indique la ville d’Amaurote ainsi que la fontaine et le fleuve Anydrie.

1516 - Louvain, Thierry Martens (imprimeur) - Thomas More, auteur, Provenance Londres, Sir Paul Getty, K. B. E. - Wormsley Library

(Source Entre médiéval et renaissance FB)